Begriffserklärung: Ein "gut-doofer" Film ist ein Spielfilm, der auf eine Art und Weise die Intelligenz des Zuschauers beleidigt, dass er wieder interessant wird. Nein, ich meine nicht "Sabine Christiansen" - die Sendung ist, da sollte man sich von den einstudierten Phrasen der eingeladenen Politiker- und Expertendarsteller nicht täuschen lassen, eine Talkshow und

kein Spielfilm!

Anlässlich des frisch begonnen Sommers und der angebrochenen Hauptreisesaison greife ich einen Klassiker aus der Rubrik "schöner Film - abgesehen von Drehbuch, Schauspielern, Regie und Schnitt" heraus, der streckenweise verblüffende Ähnlichkeit mit einem Werbe-Video eines tropischen Urlaubsreiseziels der gehobenen Exklusivitäts- bzw. Preiskategorie hat. Als kleines Extra verrät der Film ungewollt viel über die Zeit seiner Entstehung - und über das, was sich seitdem zum nicht unbedingt Besseren verändert hat.

Das Buch

Vorlage des Films war ein Roman von Henry de Vere Stacpoole (1863-1931), einem Iren, der seine Erfahrungen als Schiffsarzt in seine zahlreichen Abenteuer- und Schicksalsromane einbrachte. Die meisten seiner Bücher sind heute vergessen. "The Blue Lagoon" (erschienen 1907) war sein einzige Bestseller und ist eines der wenigen seiner Bücher, die die Zeit ihrer Entstehung literarisch überlebt haben.

Der Roman spielt in der victorianischen Zeit und erzählt die Geschichte zweier Kinder aus wohlhabenden Verhältnissen, Emmeline und Dick, Cousin und Cousine, beide acht Jahre alt, unterwegs auf einem Segelschiff, irgendwo im Pazifik. Das Schiff gerät in Brand und ist nicht mehr zu retten. Ein alter Seebär namens Paddy Button, der Schiffszimmermann, rettet die Kinder. Im Rettungsboot schaffen sie es bis zu einer menschenleeren, aber bewohnbaren, Insel. Paddy litt schon auf dem Schiff an einer sich immer weiter verschlimmernden Krankheit und er ahnt, dass sie nicht auf baldige Rettung hoffen dürfen. Deshalb bringt er den Kindern bei auch ohne seine Hilfe überleben zu können. Einige Jahre später passiert das was er fürchtete: er stirb und die Kinder sind auf sich allein gestellt.

Der Roman geht von der Voraussetzung aus, dass achtjährige Kinder aus dieser Zeit und von dieser Herkunft nichts, aber gar nichts über Sexualität, körperliche Entwicklung usw. wissen - und dass Paddy aus verschiedenen Gründe zu gehemmt ist, die Beiden selbst aufzuklären. Stacpoole nimmt an, dass "ahnungslose" Kinder wie Emmeline und Dick dennoch "instinktiv" das Richtige tun würden, wenn sie in völliger Isolation erwachsen werden würden. Deshalb verhalten sie sich völlig richtig, als Emmelline schwanger wird, ihr Kind gebiert und sie das Kind aufziehen. (Sie handeln sogar gesünder, weil "naturgemäßer", als die meisten Eltern in der zivilisierten Welt, wie Stacpoole mehrmals anmerkt.)

Das Buch ist nicht allzu dick, flott zu lesen und Stacpooles Gesellschaftskritik milde - sie geht in die Richtung der damaligen Lebensreformer. Als Mediziner bringt Stacpoole vorsichtig naturheilkundliche Ansichten ein, die zu seiner Zeit noch offen angefeindet wurden.

Alles in allem: ein Buch, das zur "seiner Zeit" (1907) für einige Aufregung gut war, heute aber nur eine Robinsonade unter vielen ist.

1949 wurde der Roman in Großbritannien verfilmt; da ich diesen Film nie gesehen habe, schreibe ich nur soviel über ihn: er hielt sich an die damals üblichen "Film Standards",d. h. Sex und Nackheit waren

kein Thema.

Der Film

Aus dem Romanstoff könnten ein guter Drehbuchautor und ein guter Regisseur so Einiges machen: Einen spannenden Abenteuerfilm, eine herzergreifende Romanze oder einen Softporno.

Statt dessen wurde "The Blue Lagoon" das filmische Gegenstück zur Palmenstrand-Fototapete.

Die Logikfehler, Anschlussfehler, Regiefehler und schlechten Tricks des Filmes sind zu zahlreich, um sie hier aufzuführen. Ich verweise da auf

Wikipedia und vor allem die weiterführenden Links. Die Dialoge sind, auch unter der Annahme, dass sie von Teenagern, die auf dem Entwicklungsstand von neunjährigen stehengeblieben sind, stammen, selten dämlich. Dennoch: der Film hat, dank guter Kameraarbeit, einer wunderschönen Location und nicht zuletzt guter Musik seine ästhetische Qualitäten. Man könnte ihn gut an einem verregneten Feiertag ansehen - wäre er nicht so entsetzlich langweilig. Der Film war allerdings 1980 ein Kassenschlager. Und zwar nicht zufällig, sondern dank geschickter Promotion.

Doch zunächst zum Film selbst. Mit Sexualität und Nacktheit konnte er, nach der "Sexwelle" der 60er und den lockeren 70ern gedreht, offener umgehen als seine Vorgänger. Allerdings ergab sich aus den allgemeinen Tabuabbau auch, dass die Prämissen Stacpooles von 1907 kaum noch zu vermitteln gewesen wären. Die Filmbearbeitung versuchte es auch gar nicht - übernahm aber Situationen aus dem Buch, die 1980 und angesichts der "modernisierten" Handlung des Films übertrieben wirkten - z. B. Emmelines entsetzte Reaktion auf ihre erste Menstruation. Denn die Kinder dürften im Film

nicht völlig ahnungslos sein: sie kennen z. B. Paddies "erotische Bilder", er spricht sehr viel offener über "die Dinge des Lebens" als sein Buchvorbild - und es gibt im Film kaum Hinweise auf "victorianische Verklemmtheit".

Paddy ist im Film übrigens Schiffskoch, hat im jeden Hafen eine Geliebte und zahlreiche außereheliche Kinder, denkt gar nicht daran, die Insel zu verlassen - und säuft sich nach dem Fund einer Kiste mit Whiskey buchstäblich zu Tode. Auf diese Weise ist der Tod des alten Seebären weniger tragisch, und die Moral des Films ist auf diese Weise "Hollywood-Konformer": "Gut, dass der Bursche tot ist, was hätte er den Kindern alles antun können!" (Reaktion meiner damaligen Freundin beim Ansehen des Films.) Damit entspricht der Film den moralischen Vorgaben seiner Entstehungszeit und seines Entstehungsmilieus.

Viel nackte Haut - und trotzdem "verklemmt"

Interessant ist das Verhältnis des Films zur Nacktheit. Davon gab es nämlich für einen US-Film, der nicht ausdrücklich "nur für Erwachsene" gemacht war, erstaunlich viel.

Die meisten Nacktszenen, sowohl der Kinder wie der jungen Erwachsenen, spielen im Wasser. Wobei die Genitale der Kinder durchaus zu sehen sind - etwas, was "The Blue Lagoon" zumindest in den USA heute den Verdacht der Kinderpornographie einbringen könnte. An Land verhalten sich die Akteure weitaus "züchtiger" - bis auf eine der wenigen kurzen "freiwillig komischen" Szenen des Films, in dem die beiden Kinder nackt vor Paddy davonlaufen, der sie dazu bringen will, Hosen anzuziehen. Ansonsten gibt es nur einige kurze Nacktszenen Christopher Atkins', die hinsichtlich der "inneren Logik" des Films einige Fragen aufwerfen:

Nahtlose Bräune ohne Lendenschurz-Streifen - Christopher Atkins in "The Blue Lagoon"

Nahtlose Bräune ohne Lendenschurz-Streifen - Christopher Atkins in "The Blue Lagoon"

In Stacpooles Buch setzt sich Mr. Button nach einer Weile zumindest so weit durch, dass die Kinder in seiner Gegenwart wenigstens eine "Minimalbekleidung" tragen - er schreibt aber auch, dass Dick fast immer nackt herumläuft. Mit den Anbruch der Pubertät entwickeln die Kinder, glaubt man Stacpoole, ein natürliches Bedürfnis, sich bei bestimmten Gelegenheiten zu bedecken, Dick trägt "zu Hause" meistens ein Lendentuch, ist am Meer jedoch immer nackt. (Die kurzen Nacktszenen deuten darauf hin, dass der Film ursprünglich in dieser Hinsicht werkgetreu werden sollte.)

Stacpoole war der Ansicht, dass die beiden, nachdem sie ihre Sexualität entdeckt hatten und promt freudig auslebten, nicht wie läufige Hunde übereinander herfallen, sondern sich menschlich, beinahe zivilisiert, jedenfalls zärtlich und rücksichtsvoll, wie ein "typisches verliebtes Paar", verhalten würden. Stacpoole glaubte, dass der Mensch von Natur aus Kulturwesen ist.

So tiefsinnig ist der Film nicht, auch wenn es ein Leichtes gewesen wäre, in den Dialogen diese Entwicklung anzudeuten - eine wegen der fixen Idee des Drehbuchautors, zwei Halberwachsene wie Kleinkinder sprechen zu lassen, versäumte Chance, ein klein wenig Niveau in den Streifen zu bringen.

Glaubt man Atkins legte der Regisseur großen Wert auf die nahtlose Bräune seiner Hauptdarsteller. Schon drei Wochen vor Drehbeginn reisten er und Brooke Shields zum Drehort Nanuya Levu, einer kleinen Fidschi-Insel, wo sie nichts anderes zu tun hatten, als sich am ganzen Körper bräunen zu lassen. Die Pflege der Bräune während des Drehs machte Atkins keine Probleme:

Let me tell you something: if you're on an island for three and a half months and you're four and a half hours by boat from the nearest store, and there's nobody but 30 crew members on the island, I guarantee that you'd be running around without your clothes on.

- Im Gegensatz zu Brooke Shields bzw. ihrer wachsamen Mutter. Brooke Shields (Unterwasser-)Nacktszenen wurden alle mit einem Body-Double gedreht, und ihre lange Haare so festgeklebt, dass ihre Brüste stets züchtig bedeckt waren.

Mit aller Vorsicht lässt sich vermuten, dass dem Regisseur ursprünglich ein weitaus "freizügigerer" Film vorschwebte, dass aber "äußere Umstände" - Mrs. Shields und die Rücksichtnahme auf das Teenagerpublikum, das bei einer Freigabe "ab 18" weitgehend ausgefallen wäre - einen halbwegs "züchtigen" Film erzwangen.

Marketing und Reaktionen

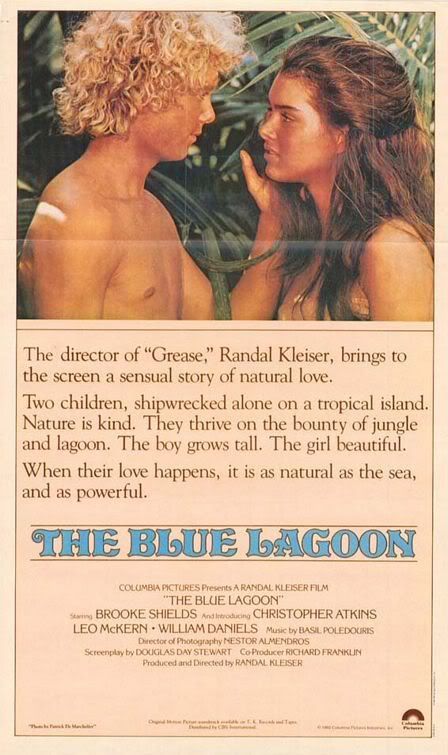

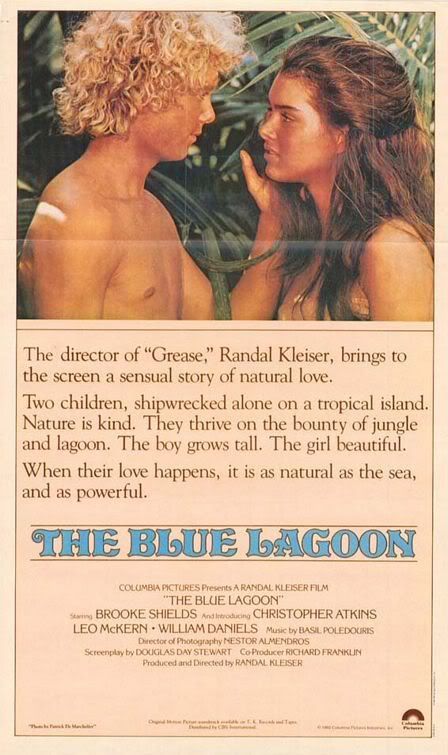

Dass es tatsächlich das jugendliche Publikum war, auf das die Produzenten von "The Blue Lagoon" wert legten, lässt sich an der Filmwerbung erkennen, die klar auf das Thema "erste Liebe" bzw. "natürliche Liebe" abzielte.

(Bild: filmplakat)

"Natural Love" - Werbung für den Film "Blue Lagoon" (1980)

"Natural Love" - Werbung für den Film "Blue Lagoon" (1980)

Das war, angesichts der eher unromantischen und nicht unbedingt "natürlich" wirkenden Liebesspiele der Hauptdarsteller, zwar ein glatter Etikettenschwindel, aber es traf den Nerv des (damaligen) jungen Publikums. Nicht nur wegen des zeitlosen Themas "romantische Liebe in romantischer Landschaft", sondern auch, weil das Thema "zurück zur Natur" nebst einer diffusen Zivilisationskritik um 1980 unter jungen Menschen "in" war. Der unbestrittene Bestseller der unter 20-jährigen in der Bundesrepublik Deutschland war damals ein schier allgegenwärtiger dünner Band mit dem Titel

"Der Papalagi". In ihm klärt uns ein vermeintlicher Südseehäuptling in simpler Bildersprache über die grundsätzlichen Fehler der Zivilisation auf. Dem erdachten "Wilden" legte 1920 Erich Scheurmann, ein Freund Hermann Hesses, zivilisationskritische und satirische Reden in den Mund. Ich fand es schon damals erstaunlich, wie viele meiner damaligen Altersgenossen die Satire nicht als Satire erkannten und glaubten, die Lästereien des Häuptling Tuiavii aus Tiavea seien authentisch. Ich habe im nachhinein den Eindruck, dass es den meisten Fans dieses Buches nicht um die übrigens eher zahme und oberflächliche Zivilisationskritik ging, sondern um eine Projektionsfläche für ihre Ängste (vor Umweltzerstörung, Krieg und einem Dasein als "Rädchen in der Staatsmaschine") und Sehnsüchte. "Die blaue Lagune" traf, als "Robinsonade zu zweit", genau diesen Zeitgeist. Weder in der "Hippie-Ära" der 60er und frühen 70er, in der zwar auch vom naturnahen Paradies geträumt wurde, aber der Versuch, anders zu leben als der "Normalspießer" im Vordergrund stand, noch in den Jahren nach 1982 mit ihrer aktionsorientierten Protest- und Alternativkultur hätte der Film so gut funktioniert. Der Film ist ein Zeitdokument der späten 70er Jahre, in denen "Aussteiger" ein Modewort war; der Zeit einer noch sehr romantischen und politisch unausgegorenen "grün-alternativen" Basisbewegung, in der die auf Selbstverwirklichung abzielenden "Anders-Leben"-Ideen der Hippies aber schon verblasst waren.

Es versteht sich beinahe von selbst, dass der Film vor allem in den USA als lüstern und schamlos verrissen wurde. Schließlich berührte "The Blue Lagoon" "heikle" Themen wie Teenager-Sex, Alkoholismus, Selbstbefriedigung und Nacktheit - und entbehrte dabei (angeblich) einer moralischen Botschaft (sprich: einer entschieden ablehnenden Darstellung der "heiklen" Punkte).

Noch heute gilt "The Blue Lagoon" einigen christlich-konservativen Filmkritikern als Vergleichsmaßstab, wie "unmoralisch" ein Film sei, besonders in Hinblick auf Teenager in sexuellen Situationen.

Interessant ist, wie weit die Altersfreigaben in den unterschiedlichen Ländern, in denen "Die blaue Lagune" lief, auseinander lagen: die niedrigste Altersfreigabe erhielt der Film in Schweden (ab 11), in der BRD hat er die FSK-Einstufung "frei ab 12", in Kanada: ab 13, ebenso in Spanien, in Brasilien ab 14, in Australien PG (für Minderjährige nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten), in Großbritannien ab 15, in den USA "R" (was etwa FSK "ab 16" entspricht). Nicht ganz überraschend: in Singapore dürfte man den Film erst ab 18 sehen.

Und heute?

Aus den oben genannten Gründen dürfte ein Film wie "The Blue Lagoon" heute längst nicht mehr so erfolgreich sein wie 1980. So wie auch der "Papalagi" heute kein Jugendkultur-Bestseller mehr ist. Ich vermute auch, dass heute "die Südsee" auch weniger Raum für Aussteigerphantasien bietet als damals: damals gab es praktisch keine Nachrichten aus dem Südpazifik, heute sind es zwar auch nur wenige, aber die wenigen, die es in unsere Zeitungen und auf unsere Bildschirme schaffen, sind schlechte Nachrichten: über Tsunamis, Volksaufstände, Grundwasserknappheit, Korallensterben, radioaktive Verseuchung durch Atombombentests und drohende Überflutung durch den ansteigenden Meeresspiegel. (Das "Radio Africa"-Phänomen, benannt nach dem

Latin Quarter Song

Radio Africa" - aus Afrika (bzw. "der 3. Welt") erreichen uns nur die schlechten Nachrichten.)

Hinsichtlich der "heiklen Punkte" des Films - insbesondere der Nacktheit - ging die Entwicklung in Deutschland und in den USA unterschiedliche Wege. Heute dürfte die FSK-Altersfreigabe niedriger liegen als 1980 - schließlich lief "Die Blaue Lagune" mehrere Male ohne Schnitte und offensichtlich auch ohne Einwände nachmittags im Fernsehen. Als ich das vor etwa einem Jahr in einem US-amerikanischen Film-Forum postete, erhielt ich ungläubige Kommentare. Vor allem wegen einem geradezu hysterischem Pädophilie-Diskurs (der uns nur in abgeschwächten Ausläufern und aktionistischen Gesetzesinitiativen erreicht) erschien es mehreren Kommentatoren grob fahrlässig, einen Film, in dem nicht nur Kinder in "full frontal nudity" zu sehen seien, sondern auch "teenage sex" propagiert würde, im Familienprogramm zu senden.

Aber auch in Deutschland ist ein Gesinnungswandel in Richtung "traditioneller Moral" zu beobachten. Wer weis, vielleicht darf die Film gewordene Fototapete in einigen Jahren auch bei uns nicht mehr im Nachmittagsprogramm laufen.